电子工程师必学的基础电路设计原则

更新时间:2026-02-06 08:46:46

晨欣小编

一、电路设计的目标与前提

任何电路设计的出发点,都是实现特定的功能目标。设计者需在满足性能、功耗、成本、体积、可靠性等多个指标之间进行权衡。因此,基础设计原则不仅仅是技术方法的总结,更是设计思维的指导框架。

二、清晰的功能模块划分

将复杂电路拆解成多个功能模块(如电源模块、MCU模块、传感器接口、电机驱动等),有助于分工合作、模块复用、后期调试和维护。

实践建议:

使用功能框图(Block Diagram)作为设计起点。

每个模块单独设计、测试后再进行整体整合。

设计文档中标注模块接口定义,便于跨团队协作。

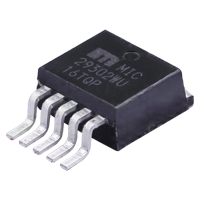

三、合理的器件选型

器件选型直接关系电路性能与成本控制。初期选型应基于应用需求、供货稳定性、封装类型、电气参数、ESD等级等多个因素。

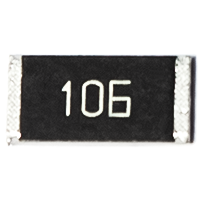

常见注意事项:

电阻、电容、电感选型需结合电压电流、容差等级、温漂特性;

芯片需确认功能余量、功耗、封装适配性;

优选长期供货稳定的主流品牌器件(如TI、ST、Murata等)。

四、电源管理优先设计

电源设计是电路的根基。稳定、低噪声、足功率的供电系统能极大提升整个电路的可靠性。

设计重点:

根据负载计算总功耗,选择合适的电源转换方式(LDO或DC-DC);

增加输入保护(TVS、反接保护二极管);

输出稳压设计中加适当的滤波电容,确保纹波小;

多路供电注意电源时序及互不干扰。

五、信号完整性设计原则

信号完整性(Signal Integrity, SI)是高速/模拟电路设计的关键,避免因反射、串扰等问题导致信号畸变。

核心要点:

严格控制走线阻抗,尽量保持连续;

高速信号(如SPI、USB、LVDS)尽量短直走线,匹配长度;

添加必要的终端电阻和去耦电容;

区分模拟与数字地,避免地环路引发干扰。

六、合理布局布线

PCB设计是电路设计不可或缺的一环,合理的布局和布线可降低EMI、提升散热效率和可靠性。

实践技巧:

功率元件(MOS、LDO、电感)靠近电源接口;

模拟信号优先靠近ADC引脚,数字信号远离模拟区;

高频信号采用短路径、地层覆盖、尽量靠内层布线;

加强散热:大电流路径宽敷铜,多打热孔,必要时加散热片。

七、地线设计与单点接地原则

地线是电路中电流回流路径。良好的地线设计是抗干扰设计的基础。

常用方式:

数模分离:模拟地、数字地独立后单点相连;

单点接地原则:减少地回路,提升信噪比;

对于电源地、大电流路径应加宽走线或铺铜。

八、保护电路设计

为了保障电路稳定运行并延长寿命,必须加入必要的保护机制。

常见保护方案:

TVS二极管用于抗ESD;

自恢复保险丝用于过流保护;

二极管钳位限压;

电源输入加共模电感防EMI。

九、可调试性设计原则

调试性是衡量设计质量的重要标准之一。良好的可调试设计可大幅降低开发与维护成本。

调试友好设计要点:

预留测试点(TP);

加调试接口(如UART、JTAG);

模块信号可切换引出至外部;

设计中使用LED指示状态变化,便于初步诊断。

十、设计验证与仿真

在电路图完成后,进行设计验证是必要步骤,避免后期硬件返工带来的损失。

推荐流程:

使用EDA软件进行电气规则检查(ERC);

PCB布线后进行信号完整性仿真;

功耗热分析(尤其是高电流电路);

手工Review电路关键节点。

十一、文档化与版本管理

良好的设计流程应辅以完备的文档体系,包括原理图、PCB、BOM、调试说明和变更记录。

建议使用工具:

原理图/PDF归档;

版本控制系统(如Git)管理文件;

使用统一命名规范与注释风格,便于团队沟通。

十二、总结:从规范走向工程实践

基础电路设计并不是一成不变的标准,而是要根据项目需求灵活调整。在不断积累实践经验的基础上,结合上述设计原则,电子工程师才能实现从“电路拼接者”向“系统设计师”的蜕变。

作为一名专业电子工程师,必须具备系统思维、严谨态度与持续优化的意识。无论是电源稳定性、信号质量还是电磁兼容性,这些原则的掌握都直接决定着产品的质量与市场竞争力。

售前客服

售前客服